![]() Category:クラシック音楽にたゆたふ

Category:クラシック音楽にたゆたふ![]() Category:ピアノのお話

Category:ピアノのお話

20世紀後半を代表する名盤。ポリーニのショパン練習曲集

生まれ持った音楽的才能の無いピアノ科生徒諸君の為にある悪魔の聖典…。こと、マウリツィオ・ポリーニのショパン・エチュード集と言えば、1972年にドイツ・グラモフォンからリリースされた、おそらく世間で最も知られているショパン録音の一つですが、今回紹介するのはUK Testament Recoards盤。ショパンコンクールに優勝した直後の1960年、18歳の時にアビーロードスタジオで録音され、長年お蔵入りしていた初出音源についてです。

20世紀のあらゆるショパンの名録音の中で、その頂点に燦然と輝きわたる不滅の名盤中の名盤。戦後ピアノ界史上最大の天才ポリーニが、満場一致でショパン・コンクールに完全優勝しながらも10年もの研鑽(けんさん)による沈黙を経て、ようやく満を持して世に問うた、この完璧なるエチュードの演奏記録は、今もって凄まじい衝撃で聴くものを打ちのめす。

まず冒頭のハ長調のエチュードからして、ヘラクレスのような強靭な筋肉美に目がくらむ。冷徹な外観の奥に燃えさかる炎のような情熱、ほのかな詩情、そして鋼の意志が全曲を貫き、一分の隙も与えない。これを聴き始めたが最後、「別れの曲」「黒鍵」「革命」「木枯らし」を経て最後の「大洋」まで24曲すべて聴き終えるころには、誰もがショックとろうばい、そして感動に飲み込まれてしまうだろう。これほどの完璧さは、もしかすると…狂気寸前のもの?@林田直樹氏(引用元 Amazon.co.jp)

今にして思えば、1972年のこの録音は、従来の甘くロマンティックでサロン的なショパン観を完全に覆し、クールでたくましい意志の音楽としてのショパンという視点を導入したという意味でも、ピアノ演奏史を塗り替えた画期的演奏だったのではないか。ともかく、万人必聴であることはまちがいない。

正直に云うと、名盤として確固たる地位を築いた72年DG(ドイツ・グラモフォン)でのエチュード集は、音楽的に本来のショパンらしさからはもっとも遠い場所にある20世紀的解釈のうえに、現代の若いピアニストの技巧レベルからすれば、ゴリゴリ弾き飛ばしているだけのガサツで筋肉質な演奏で、既に練習曲の規範としての教則的価値すら失われてい様に感じます。けれども、今回の初出音源は、1960年第6回ショパン国際ピアノコンクールの審査員だったアルトゥール・ルービンシュタインに、この場の審査員に、彼より上手いピアニストがいるだろうか?と大絶賛されたその演奏。当時の演奏がそのまま聴ける・・・という意味からも、歴史的な再評価として大変貴重な音源になるのではないでしょうか。

ルービンシュタインや他のピアニストの評価

マウリツィオ・ポリーニは、ショパンコンクール優勝後にピアニストとして約10年の活動空白期間があり、今知られている彼の若い頃のDGでのショパン・エチュード集(練習曲集)その他諸々は、休養ブランクが開けてから改めて収録された30代以降の録音です。私は・・・今このエントリを書きながらも聴いていますが、やっぱりこの演奏が大ッ嫌い…( ³△³ ).。o どうしてルービンシュタインはこんな音楽の持つ自然な流れに敢えて逆らったかのような、神聖への冒涜とも云える作為的な演奏を絶賛したのか?とても不思議でした。ですので、マウリツィオ・ポリーニへの自己認識を変える為にも、この初出音源での演奏をすっごい聴いてみたい…( ੭ ・ᴗ・ )੭。

ちなみに僕が最も好きなショパン弾きの代表格である、同じく1980年(ポリーニの20年後)ショパンコンクール覇者でもあるダン・タイ・ソンが、若かりし来日時に、ポリーニの極端なまでにメカニック偏重で音楽的自然さの欠落した演奏スタイルに対する強い違和感を述べていたのを覚えています。

ポリーニ1960年の既存盤、ショパンピアノ協奏曲第1番&ノクターン、英雄ポロネーズ

他にも18歳の時点で録音されたショパンのピアノ協奏曲第1番とバラード第1番&ノクターンの録音は既に発売されているのですが、こちらのAmazon Music音源を聴いた感じでは・・・30代の構築的、意図的に頭でこねくり過ぎた機械的演奏と違い、ずっと潤いがあって情緒的。そしてヌルヌル気持ち悪い独特の音色はどうも当時から片鱗が・・・…。※こちらも近年SACDリマスター盤が発売されました。

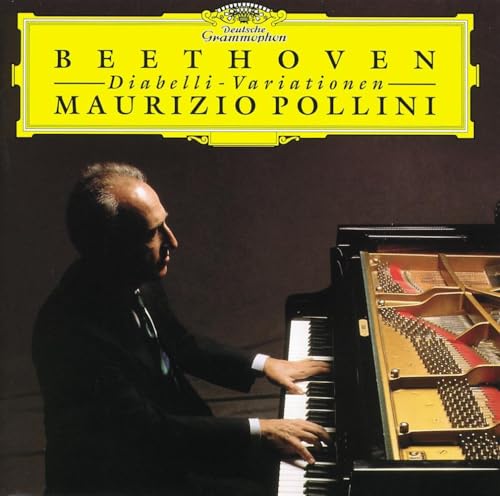

ポリーニのベードーヴェンはソナタよりもディアベッリが好き

僕はピアノを始めて間もない幼少期、5~6歳の頃にポリーニのリサイタルをFMで聴き、彼が弾くベートーヴェンのピアノソナタのあまりの音楽的違和感に頭が痛くなり、最後は気持ち悪くなって吐いてしまったことがあります。それ以降、ポリーニの演奏が「嫌いな弾き方と音色の代表格として」トラウマになってしまいました。けれど、1960年~18歳の頃の演奏を当時聴いていたら、ここまで全力で嫌いにはならなかったかも!? でも、このエントリの為に改めてソナタ集を聴き直しても、悲愴の一楽章冒頭数秒で吐き気が込み上げるぅ~おぇぇぇ…( ³△³ ).。o。 何故かベトベンはショパンよりも更に生理的違和感100倍風味になってませんこと?

ちなみに、同じマウリツィオ・ポリーニのベートーヴェンでも、「ディアベッリの主題による変奏曲」については、不思議と音色の気持ち悪さをさほど強く感じないと云いますか、数ある同曲の録音の中でもベストを争う快演だと思っています。ポリーニを大の苦手としている管理人でも、その苦手意識を抜きにしても、事ある毎に手に取って聴く愛聴盤です。

ドイツグラモフォンで録音したポリーニの過去録音は 、祝!70歳記念リリース~ピアノの巨匠、ポリーニの芸術 (全2タイトル)として、ショパンと近現代のそれ以外でまとめられ、2つの廉価版BOXセットとして近日再販される予定です。それぞれショパン9枚組みと近現代6枚組み。ポリーニのアルバムと言えば数年前までは価格のなかなか下がらないDGの更に高嶺の花って感じでしたので、ここ最近はもの凄くお手頃価格になった感じがします。収録された曲がベートーヴェン中心でかなり違いますけれども、以前に出ていたボーナスCD付きポリーニ・エディション 13枚組よりも、更に一枚あたりの価格がお安くなってますよね。ショパン9枚組みの方は流石に揃えておきたいかも。でも、練習曲集その他のの同一音源が手持ちで何枚も重複してしまうので、いつもの如く、それが悩みどころだったりします。※その後、更に25枚セットのMaurizio Pollini Complete Recordings on Deutsche Grammophonが2016年にリリースされています。

おまけ♪ マウリツィオ・バリーニ Maurizio Bagliniって誰?

ポリーニとは関係ないですけど、そういや以前(5~6年前)、マウリツィオ・バリーニ(Maurizio Baglini)って偉い紛らわしい名前のピアニストを聴きに行ったことがあったっけ・・・たぶん僕と大体同世代くらいの人。元気にしてるかな~。 超絶技巧が売り?だった割に、ショパンの舟歌の演奏だったと思うのですが、本当の意味での難曲であるこの曲で、ペダル使いまくりのディテール誤魔化しの演奏を聴かされて、あ゛~弾かなきゃ良いのに・・・と思ったのだけ覚えています。

ポリーニとは関係ないですけど、そういや以前(5~6年前)、マウリツィオ・バリーニ(Maurizio Baglini)って偉い紛らわしい名前のピアニストを聴きに行ったことがあったっけ・・・たぶん僕と大体同世代くらいの人。元気にしてるかな~。 超絶技巧が売り?だった割に、ショパンの舟歌の演奏だったと思うのですが、本当の意味での難曲であるこの曲で、ペダル使いまくりのディテール誤魔化しの演奏を聴かされて、あ゛~弾かなきゃ良いのに・・・と思ったのだけ覚えています。

そこそこ上手いけれど、コンサートピアニストとして悪い意味で熟れすぎているのか、細部をうやむやにデフォルメして小奇麗にまとめてくる印象があり、良くも悪くもマウリツィオ・ポリーニのような衝撃的インパクトを感じさせるピアノ弾きでは無かったです。舟歌を混濁させずに弾けない人は本当の意味でのテクニシャンじゃ無いと思うの・・・。その後、天下のDECCAレーベルと契約できたみたいで、マイナーなTudor Recordsその他含め、CDがコンスタントに出ています。でも正直、最近のアルバムを聴いても、以前生で聴いた時の印象と1mmも変わらないので、この弾き方でえらい出世したな~と思ってしまう・・・~゜゜(´▽`。)°゜。

コメント一覧 (11件)

>20世紀的解釈のうえに、現代の若いピアニストの技巧レベルからすれば、

>ゴリゴリ弾き飛ばしているだけのガサツで筋肉質で不愉快な演奏

筋肉質なポリーニは嫌いではないですが、

録音はピアノ独奏が多く、コンチェルトは少ないため

CDはショパンくらいしかもっていません。

ショパンとしてはアシュケナージのほうがだいぶ一般的ですね。

バッハ「シャコンヌ」ブゾーニ版においては

ベーゼンドルファーの音色を生かしたかっちりとした

堅実で厳しい演奏であり、ストイックなもので

技術的には確かなものですが、むやみに振り回す

ことなく常に正確さを失わない感覚の演奏でした。

ベートーヴェン「月光」については

第一楽章の厳粛かつ詩的な表現。

第二楽章の渋く着実な表現。

第三楽章についてはやたらにパッショネート

に走ることなく、朗々とした表現。

この第三楽章の高音部でこそベーゼンドルファー

の硬質な響きを生かした表現で、スタインウェイ

での一般的な演奏で想像されるものとは一線と

画したものでした。

彼女の演奏にベートーヴェンとシューマンは完全に「ハマっている」

という以外にありません。

そう考えると2012/3/24に横浜みなとみらいホールで

行われる「ブラームスP協第1番」も相当興味深いかも

しれません。

ちなみに2011/10/30(日)は足利と同演目で

秦野市文化会館です。

休憩を挟んでの

ショパン 前奏曲 嬰ハ短調は

ショパン…・ですが、

アンネローゼ・シュミットまでの明らかな激しさはないですが

アマデウス・ヴェーバージンケあたりと錯覚せんばかりのドイツ的

といえるものでしょう(笑)

ポエティックな歌わせ方は彼女の感性と和のエッセンスも

かすかに匂わせますが、全体に渋く、堅実さのある演奏です。

ショパンピアノソナタ第三番についてはまた後日…・

…失礼しました、上記は川村尚子@足利市民プラザでの演目についてでした。

メモ帳から貼り付けましたが800字で一回消えてその後切ったり張ったりして入れ忘れました(爆)

>アンネローゼ・シュミット

出てくると思ったw 河村さんのシューマンを聴いていて、なんとなくアンネローゼ・シュミットを思い出しました。

アシュケナージについては過去の録音のシェアでは1番ですが、あれは真っ当なショパンの弾き方では断じて無いです。打楽器的なタッチやペダリングなど極めて大雑把ですし、フレージングやリズムもポーランドやフランスらしさの感じられないロシア的解釈です。

ショパンのピアノソナタ第3番については

ショパンの「ピアノソナタ」ではなく

「クラヴィーア ゾナーテン」でした(笑)

全体的には渋さを強調した「ドイツ」なショパンですが、

静かな部分のポエティックさも光ります。

また、主題の歌わせ方は実に印象的かつしっかりとした

独創性のあるもので、和的に「サビ」(?)といえるものです。

アンコールを4曲もしていただき、サービス満点でした。

…ちなみにショパンの演奏前の休憩で思わず、

ショパンピアノソナタ第3番のSACDハイブリット

を購入しました。9/21発売の彼女の最新版です。

CD購入すると、終演後に購入したCDに目の前でサインして

もらえるという特典付き!

そのため、「素晴らしい演奏でした」と感想を述べさせて

いただきました(爆)

ちなみにEMI(SME)の2枚のショパン以外に

輸入版でシューマンなどが数点発売されているようで

こちらなら安価に入手できるようです。

初のSACD購入となりましたが、良く考えればDSD収録のCDも

初であり、CDパートも非常に粒立ちのいいマイルドなもので

一時のSBM収録の輪郭感とは一線を画すものですね。

おもわず当サイトでお勧めのPD-D9MK2が欲しくなります(笑)

このCDはベルリンのフィルハーモニーザール建造以前に

カラヤン・ベルリンフィルの録音で使用されていた

イエス・キリスト教会での収録とのことで、

これもベルリンフィルのフィルハーモニー以降の

70年代録音とそれ以前での対比でもわかるとおり

硬質な響きが彼女の演奏にマッチしているといえます。

同嬢の演奏にはアコースティック感のあるサントリーホールとか

池袋の芸術劇場とか、大阪フェスティバルホールみたいなホール

でないデッド気味なほうがいいようです。

>ちなみにEMI(SME)の2枚のショパン以外に

訂正:EMIではなくRCAです…

>アシュケナージについては過去の録音のシェアでは1番ですが、あれは真っ当な

>ショパンの弾き方では断じて無いです。打楽器的なタッチ

ロシアの大地的堂々たる解りやすさではないでしょうか。

ちなみに河村嬢はライナーノーツでは「ルドルフ・ゼルキン以来」とか

書かれていますが(^^;

河村さんのSACD欲しくなってしまったではないか・・・…。

RCAのSACD録音はナチュラルで良いですよ。元々SONYじゃ無くてRCAレーベルの音作りですし。手元には日本人スタッフで軽井沢の大賀ホールで収録したジャン・マルク・ルイサダのショパンとか、前述したアーノンクールのSACDがあります。

>PD-D9Mk2

ONKYO C-S5VLはややクールな繊細系で線が細いですので、交響曲大好きな大佐の好みではないですしねぇ・・・。DENONも今のマランツもありえないし、難しいところですw

>ルドルフ・ゼルキン以来」

これは・・・全然違いませんか?。

>RCAのSACD録音はナチュラルで良いですよ。元々SONYじゃ無くてRCAレーベルの音作りですし。手元には日本人スタッフで軽井沢の大賀ホールで収録した

>ジャン・マルク・ルイサダのショパンとか、前述したアーノンクールのSACDがあります。

ルイサダも良さそうですね。

プレーヤーあればアーノンクールも最新ブルックナー演奏としては最良そうです。

>>PD-D9Mk2

>ONKYO C-S5VLはややクールな繊細系で線が細いですので、交響曲大好きな大佐の好みではないですしねぇ・・・。DENONも今のマランツもありえないし、難しいところですw

C-5VLは、管理人氏のレポートからもSACDの情報量を発揮できる機体のようですが、

おそらくPD-D9Mk2が中音域の厚さもありそうで好みでしょう。

HiVi誌によるとネットワークプレーヤのN-50のDAC音質はPD-D9Mk2を

超えるって?それでいいかも?<それではSACD再生できない(爆)

マランツSA-12S1は良かったですが、既に修理不能とか…。

そもそもSACD 1枚でプレーヤーを欲しくなるほうが間違っているというか、

もとい、プレーヤーが欲しくなる演奏です。

パイオニアのCD再生可能機は8台保有しています。

今から10年以上前1993年~2001年頃の機種に偏っています。

パイオニア

CDP

PD-T04

PD-HL1

PD-HS7(売却済)

ハイコンポ

X-NT7MD

CD/LD

CLD-HF9G

DVD

DV-515

DV-S6D

PDV-10

HDDカーナビ(DVD・CD)

AVIC-H9

うち、DVDがかかる機械はナビ含め4台ありますが、

未開封の声優DVD(爆)とか以外

映画DVDは10枚ないと思われます(爆)

CD読み取り不能になったフィリップスLHH-700をメーカー修理不能のため

メカ交換修理するかその予算で上記PD-D9Mk2を購入するか悩みどころといったところです。

>>ルドルフ・ゼルキン以来

>これは・・・全然違いませんか?。

全然違います(笑)

演奏への実直さとかはわからないこともないですが。

>ネットワークプレーヤのN-50のDAC音質はPD-D9Mk2を超えるって

お゛

それならむしろN-50が欲しいかも…。DACとして使えますし。PD-D9は今時のプレーヤーとしてはPIONEER風味ですけれど、90年代のレガートリンクコンバージョン+ターンテーブルメカ採用中級機の響きのたっぷりした音を知っていると、あれ?って感じになりかねないと思います。もし自分ならPHILIPS LHH-700を修理します。音楽性が全く違いますし、プレーヤーとして格が違います。

あと、もし新しい物にする場合海外製のSACDプレーヤーはどうでしょ。

http://www.phileweb.com/news/audio/201110/18/11349.html

英国ソネッティアBronte。まだ聴いた事無いですけれども今度試聴したいな~と。それからフランスのアトールは激しく音楽性高いです。

ショパンらしさ

とは何ですか

ショパン本人の演奏でも聴いたことがあるんかいな

「ショパンらしさ」これを敢えて定義するならば、ショパンの楽曲の持つ本来の持ち味、精神性、色彩感、豊かな情緒を演奏によって十二分に引き出せているかどうか?でしょうか。

ショパン本人の演奏の録音は、残念ながら時代的に残っておりませんが、彼の演奏スタイルとメソッドを踏襲した愛弟子やその弟子の演奏方法、また近い世代の他のロマン派の演奏家のかろうじて残っている古い録音、ショパンの当時の演奏評、弟子達の手記、本人が好んで使っていたプレイエルの癖、直筆の譜面や文字の筆跡、ショパン自身の数多い逸話から伺い知れる性格などから、ショパン本人の演奏スタイルを正しく類推することは十分に可能だと思います。

ショパンの柔らかく非常に小さな音量と、極めてセンシティブなタッチと複雑なペダリング、これはエレガントで繊細なプレイエルのピアノの表現力無くして語れず、煌びやかでスケールの大きな現代のスタインウェイD型で表現可能な高速連打音や正確で安定した強靱なタッチとは余りにもかけ離れています。(プレイエルで弾く事が前提でショパンは曲を書いていたと言うことです。)

https://www.audiostyle.net/archives/15084988.html

アルフレッド・コルトーや、ブラームス自身の録音、パデレフスキ、フランツ・リストに”ショパン本人の弾き方にそっくり”と言わしめたウラディーミル・ド・パハマン、その他、19世紀後半から録音が残る、古いピアニストのショパンを聴けば、自ずとショパンらしさとは何なのか、ポリーニやルービンシュタインの形而下にのみ真理を追究した現代的でハードで論理的な解釈が、いかにショパンの本質からかけ離れているか、誰しも理解できることでしょう。

http://www.amazon.co.jp/The-Essential-Pachmann-1907-1927-Recordings/dp/B003PWHON6/pastelaudio-22/ref=nosim/

◆エチュード別れの曲op.10-3

ヴラディーミル・ド・パハマン/パデレフスキ/ザウアー/コルトー/バックハウス

http://www.nicovideo.jp/watch/sm9587428

◆木枯らしのエチュードop.25-11

フランシス・プランテ/パデレフスキ/ヨーゼフ・レヴィーン/コルトー/バックハウス/ギオマール・ノヴァエス/ウォイトウィッツ(Bolesław Woytowicz)

http://www.nicovideo.jp/watch/sm10631113

ショパンの音楽の本質は、豊かな精神性であって曖昧であるが故に、形としての正確さや明快な正しさを定義するのは難しく、印刷された音符の形而下を正確にトレースすればする程、その本質もとい”ショパンらしさ”から、かけ離れてしまう音楽では無いでしょうか。